党的十八大以来党和国家事业取得了历史性成就、发生了历史性变革,为积极响应国家关于传承和弘扬科学家精神的号召,深入推动“两弹一星”精神的普及与传播。西京学院电子信息学院“研行新说”宣讲团组织学生开展系列宣讲活动和调查研究、在学习实践中坚定理想信念,弘扬“两弹一星”精神,争做时代青年先锋。

西京学院电子信息学院“研行新说”宣讲团7月19日-7月21日组织团队成员走进陕西省延安市部分红色遗址,在沉浸式学习中传承革命先烈的精神。本次宣讲聚焦两大核心任务:一方面,传承和弘扬“两弹一星”精神,让这份跨越时空的精神力量在新时代焕发生机;另一方面,让延安精神与“两弹一星”精神在这片红色土地上深度交融、相互映照。要让青年明白:延安精神是“两弹一星”精神的根与魂,“两弹一星”精神是延安精神在建设时期的延续与升华。

7月19日上午8点,西京学院电子信息学院“研行新说”宣讲团成员来到延安革命纪念馆,怀着崇高的敬意踏入馆内。在讲解员的细致引导下,成员们沿着“延安时期革命斗争历程”的时间线缓缓前行:泛黄的《论持久战》油印本上,字句间透着在困境中寻找出路的坚定;杨家岭窑洞的复原场景里,煤油灯映照着老一辈革命家伏案工作的身影,诉说着“自己动手、丰衣足食”的奋斗。

团队成员马易明感慨道:“从‘延安窑洞’到‘中国天眼’,老一辈革命家的创新精神和科学家们的攻坚魄力一脉相承。”延安时期先辈们在缺衣少食的困境中,靠“自力更生”建立革命根据地,这份精神内核,恰如数十年后戈壁滩上的科研工作者们:在国外技术封锁的“重围”中,他们用算盘演算核数据,靠帐篷搭建实验室,凭全国上下的协同攻关造出大国重器,让“两弹一星”成为新中国自立自强的丰碑。

在延安精神的洗礼下团队成员们对“两弹一星”精神的理解愈发深刻,深刻的认识到“两弹一星”精神不是孤立的,而是延安精神在新中国建设时期的生动延续,是一代代中国人在困境中挺直腰杆的力量源泉。

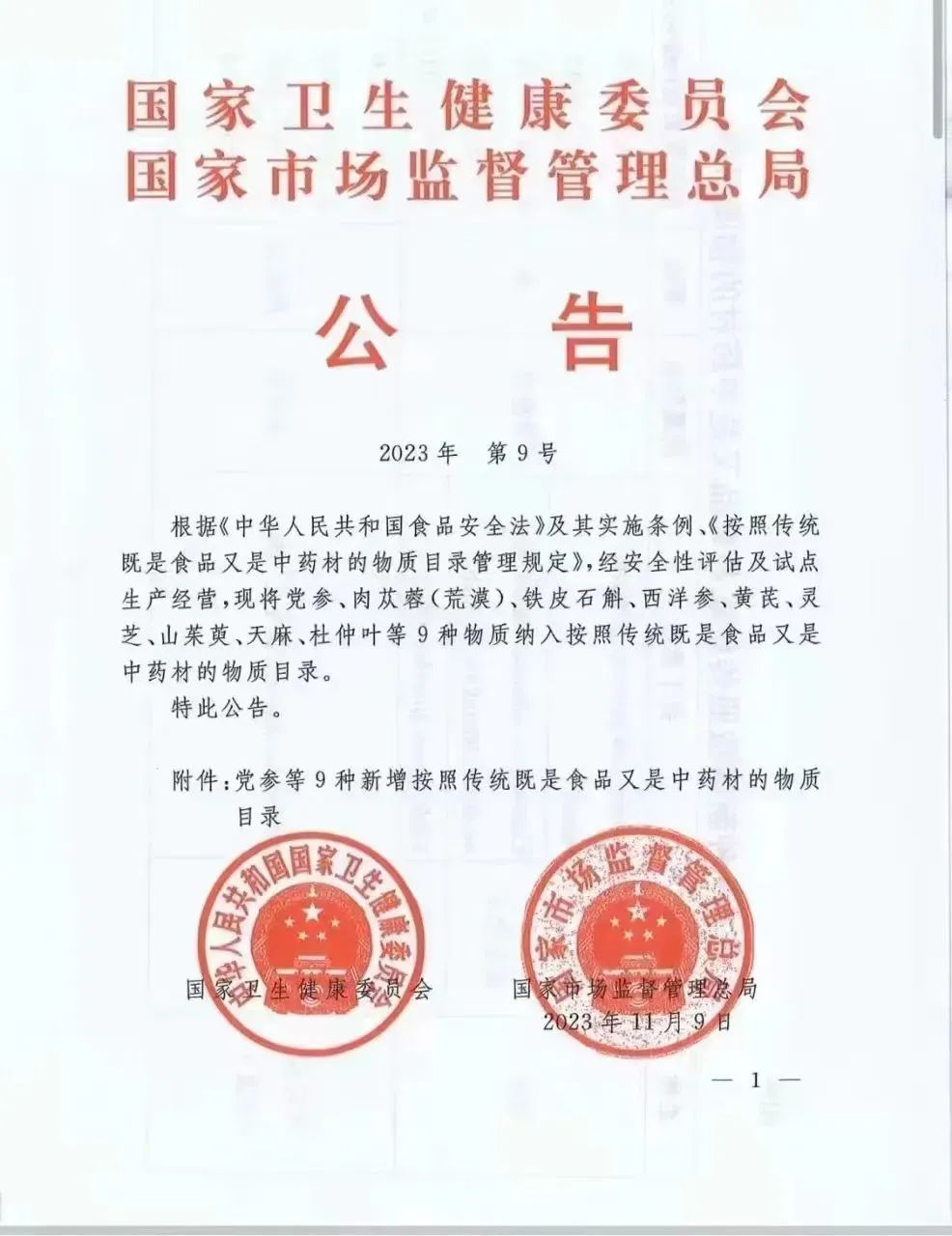

图一:电子信息学院“研行新说”志愿宣讲团在延安革命纪念馆进行宣讲

随后,一场生动的思政课在馆内开讲。授课老师阐释了延安精神的丰富内涵,使成员们对“坚定正确的政治方向、解放思想实事求是的思想路线、全心全意为人民服务的根本宗旨、自力更生艰苦奋斗的创业精神”为主要内容的延安精神有了更深刻的理解。

图二:电子信息学院“研行新说”志愿宣讲团在延安革命纪念馆进行大思政课学习

课程结束后,“研行新说”宣讲团成员们与北京理工大学、哈尔滨工业大学的师生代表展开座谈。三方围绕“两弹一星”精神与延安精神的内在联系和新时代青年如何传承红色精神的话题热烈交流。如:“研行新说”宣讲团成员们在分享宣讲“两弹一星”故事的实践感悟时,眼中闪烁着被精神浸润的光芒。他们如数家珍的细说着当时动人的场景——戈壁滩帐篷里的煤油灯下、科研人员隐姓埋名在算盘上日复一日的反复演算的公式、躬身实践,让“自力更生、艰苦奋斗”不再停留于历史课本的字句,而是成为能触摸到的信仰温度。北理工与哈工大的师生们,则带着深厚的校史底蕴,将“两弹一星”精神的传承娓娓道来。北理工的老师指着校史馆里泛黄的设计图纸,讲述着学校前辈们在艰苦条件下参与武器装备研制,哈工大的学子则分享着校友们扎根西北戈壁、投身航天事业的故事,这正是“无私奉献、勇于登攀”精神的生动注脚。

本次讨论在经久不息的掌生中结束,全体师生们一致认为,唯有将个人的“小我”融入国家发展的“大我”,以“逢山开路、遇水架桥”的闯劲面对挑战,以“功成不必在我,功成必定有我”的担当踏实奋斗,才能让“两弹一星”精神在新时代绽放新的光芒,用实际行动践行“强国有我”的青春誓言,这便是对“报国之志”最有力的诠释。

图三:电子信息学院“研行新说”志愿宣讲团与哈工大、北理工学生进行讨论、宣讲

7月20日上午11点,宣讲团来到王家坪革命旧址。这里曾是中共中央革命军事委员会和八路军总司令部驻地,承载着无数重要历史记忆。团队成员通过参观旧址,追忆革命先辈在此运筹帷幄、指挥抗战的峥嵘岁月。

在旧址广场,“研行新说”宣讲团开展“两弹一星”主题宣讲活动。团队成员结合史料,向游客和研学团队讲述钱学森、邓稼先等科学家隐姓埋名、攻坚克难的感人事迹,生动诠释“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神。活动中,宣讲团还与中北大学志愿者深入交流。作为具有军工背景的高校,中北大学在“两弹一星”精神宣讲方面经验丰富。双方就宣讲内容挖掘、技巧提升等展开探讨,并互赠宣传资料。

图四:电子信息学院“研行新说”志愿宣讲团与中北大学学生和当地高中生进行宣讲

7月21日上午10点,“研行新说”宣讲团前往宝塔山纪念地和桥儿沟革命旧址延安文艺纪念馆。这一刻,团队成员们对贺敬之“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山”的诗句有了更深切的体悟——这份深情,不仅是对革命圣地的眷恋,更是对“家国安宁”的向往。而“两弹一星”的研制,不正是对这份向往最有力的回应吗?当年,科研工作者们在极端艰苦的条件下造出大国重器,为的就是让这片土地上的人民不再受外侮侵扰,让延安精神滋养的家国情怀,能在安稳的岁月里继续生长。站在塔顶,有人轻声说:“革命先辈用热血守住了延安,‘两弹一星’的前辈用智慧筑牢了国家的盾牌,我们今天宣讲他们的故事,就是要让这份守护的力量,在青年心中一代代传下去。”

图五:电子信息学院“研行新说”志愿宣讲团宝塔山纪念地和桥儿沟革命旧址延安文艺纪念馆进行学习、宣讲

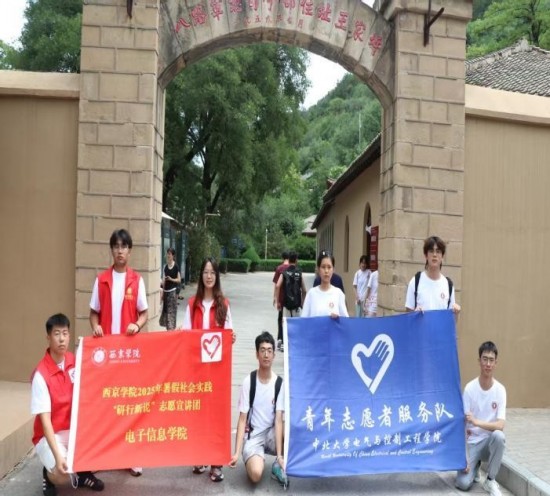

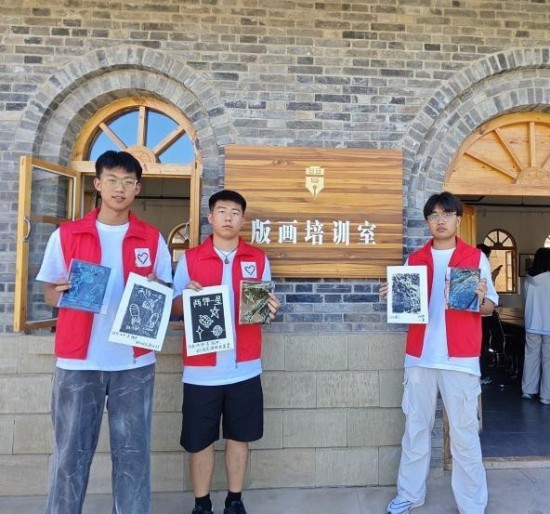

7月21日下午14点,西京学院“研行新说”宣讲团的队员们来到了桥儿沟革命旧址延安文艺纪念馆围坐在长桌旁,一场以“两弹一星”为主题的版画制作实践正悄然展开——这是他们为创新宣讲形式、让红色精神更易触摸而特意设计的环节。

刻刀与木板接触的“沙沙”声里,队员们的创作渐渐成形:“每一道刻痕都像当年科学家们用算盘演算的每一个数据,密密麻麻却精准无比”。创作间隙,队员们不时交流着细节:每一刀、每一笔,都藏着对“自力更生、艰苦奋斗、大力协同、无私奉献、勇于登攀”精神的理解,将崇敬与感悟融进木版画的肌理里。

当一幅幅带着油墨清香的版画完成,队员们捧着作品走到展厅里的小朋友中间。用孩子能听懂的语言讲起邓稼先在核试验场的故事;另一名队员举起卫星版画:“这颗星星会唱歌哦,是叔叔阿姨们用双手托上天空的,就像你们搭积木一样,他们一点点拼出了中国的航天梦”。孩子们的小手指轻轻点在画面上的帐篷和火箭上,眼神里满是好奇与向往,当听到“科学家爷爷们很久没回家,是为了让我们能安安稳稳上学”时,有人小声说:“他们好厉害,我也要像他们一样”。

看着孩子们专注的眼神,队员们忽然明白:这些版画不只是艺术品,更是精神的载体,当孩子们记住画面里的蘑菇云与卫星,其实也在悄悄种下“自立自强”的种子。这场“创作+宣讲”的实践,让“两弹一星”精神从抽象的文字变成了可触摸的图案,从遥远的历史变成了孩子们能听懂的故事,而这份跨越年龄的精神传递,正是对“传承”二字最生动的诠释。

图六:电子信息学院“研行新说”志愿宣讲团在桥儿沟革命旧址延安文艺纪念馆进行“两弹一星”刻板画制作、宣讲

此次跨越多地的宣讲之行,对“研行新说”宣讲团而言,既是一场在革命圣地汲取精神养分的朝圣之旅,更是一次让“两弹一星”精神在深度交流与实践中广泛传播的播种之旅。从延安革命纪念馆里与延安精神的隔空对话,到桥儿沟文艺纪念馆中用版画刻下“两弹一星”的壮阔图景;从与高校学子探讨“科研报国”的时代内涵,到向乡村群众阐释“自力更生”的生活密码,队员们在每一处革命旧址的驻足中,都愈发清晰地触摸到“两弹一星”精神与红色基因的血脉相连。

每一次对“两弹一星”故事的讲述,都如同一粒种子播撒在新时代青年的心田。唯有让这些故事生根发芽,才能激励更多人以“功成不必在我”的境界默默耕耘,以“功成必定有我”的担当勇挑重担,在强国伟业的征程中更好的传承和弘扬好“两弹一星”精神。

(供稿人:张瑜,马易明)